手札・盤面コストをうまく調達できない…

何でもいいから手札・盤面を増やしたい人へ

/所要時間5分

コスト軽減向けカード

手札コスト・フィールドコストに使いやすいカードを集めてみました。

《マジシャンズ・ソウルズ》や「白き森」、「ウィッチクラフト」など何度もコストに使っているとリソースが枯渇してくるカードは多いです。

また《The grand JUPITER》や《氷結界の龍グングニール》のように手札を2枚以上要求してくるようなカードを使いたくなった時にも重宝するかもしれません。

オリジナルデッキを組む際の参考にどうぞ!

手札を捨てたい場合はこちら↓

モンスターカードのコスト要員

1.《ヴォルカニック・バレット》

星1/炎属性/炎族/攻 100/守 0

(1):このカードが墓地に存在する場合、1ターンに1度、500LPを払って発動できる。

このカードが墓地に存在する場合、デッキから「ヴォルカニック・バレット」1体を手札に加える。

墓地に存在する場合、同名カードをサーチできるモンスター

同名ターン1制限がないので、サーチした2枚目を墓地へ送ると3枚目もサーチできます。

炎族サポートの拡充と「ヴォルカニック」が強化されたことで格段に使いやすくなりました。

《ファイヤー・エジェクション》や《ヴォルカニック・ブレイズ・キャノン》で早々に墓地に送り、《貪欲な壺》や《ダイガスタ・エメラル》でデッキに戻せば何度も再利用できます。

生半可なコスト軽減コンボを組み込むよりもこれで十分な場合があります。

軽いとはいえLPコストがかさむので、回復手段も考えておけると理想的。

2.《サイバー・ドラゴン・ヘルツ》

星1/光属性/機械族/攻 100/守 100

このカード名の(2)(3)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。

(1):このカードのカード名は、フィールド・墓地に存在する限り「サイバー・ドラゴン」として扱う。

(2):このカードが特殊召喚した場合に発動できる。

このカードのレベルをターン終了時まで5にする。

この効果の発動後、ターン終了時まで自分は機械族モンスターしか特殊召喚できない。

(3):このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。

自分のデッキ・墓地からこのカード以外の「サイバー・ドラゴン」1体を手札に加える。

墓地に送られた場合、《サイバー・ドラゴン》をサーチ・サルベージできるカード

条件が緩い上に自身も墓地では《サイバー・ドラゴン》扱いとなるため、同名カードを2枚揃えるだけで繰り返し使えるコスト要員になります。

オリジナルデッキでは基本的にはサルベージを使用することになるでしょう。

《エマージェンシー・サイバー》やレベル1サポートを駆使すればそこまで難しくはないはず。

《闇の増産工場》で継続ドローに変換するのもありかも。

3.《スプリガンズ・ブラザーズ》

星4/炎属性/機械族/攻 300/守1800

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードが手札・デッキから墓地へ送られた場合、「スプリガンズ・ブラザーズ」以外の自分の墓地の「スプリガンズ」モンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。

(2):このカードが手札・フィールド・墓地に存在する場合、自分フィールドの「スプリガンズ」Xモンスター1体を対象として発動できる。

このカードをそのモンスターの下に重ねてX素材とする。

手札・デッキから墓地へ送られた場合、同名以外の「スプリガンズ」モンスター1体を特殊召喚できるモンスター

アクセス手段が豊富な「スプリガンズ」かつ、条件の緩いサルベージ効果は応用しやすい。

《スプリガンズ・ロッキー》で《スプリガンズ・ブラザーズ》の回収ができるので、実質無限コストとして使うことができます。

《タリホー!スプリガンズ》で一気にデッキから引き抜いてしまえるのでコンボの成功率も高め。

ランク4を主軸とするデッキのサポートとして取り入れるのがおすすめです。

4.《赫の聖女カルテシア》

星4/光属性/魔法使い族/攻1500/守1500

このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分のフィールドか墓地に「アルバスの落胤」が存在する場合に発動できる。

このカードを手札から特殊召喚する。

(2):自分・相手のメインフェイズに発動できる。

自分の手札・フィールドのモンスターを融合素材とし、レベル8以上の融合モンスター1体を融合召喚する。

(3):このターンに融合モンスターが自分の墓地へ送られている場合、エンドフェイズに発動できる。

墓地のこのカードを手札に加える。

お互いのメインフェイズにフリーチェーンでレベル8以上の融合召喚ができるモンスター(チューナー)

融合モンスターが墓地に送られたターンのエンドフェイズにサルベージできます。

効果の汎用性が非常に高く、【ウィッチクラフト】や【シャドール】、【青眼】・【ブラック・マジシャン】などでも採用可能。

《融合派兵》にも対応しており、融合召喚を使うデッキなら候補になります。

基本的に自身も融合素材にした方がサイクル性が高くなるため、積極的に融合していきましょう。

効果③と同様の自己サルベージ効果をもつ《白の聖女エクレシア》《烙印の気炎》も存在します。

《烙印の気炎》は融合デッキとも共存しやすいので、手札コストが足りなくなるようであればこちらも検討してみてください。

5.《背護衛》

星4/闇属性/アンデット族/攻1800/守 100

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードが墓地からの特殊召喚に成功した場合、自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。

このターン、そのモンスターは戦闘・効果では破壊されない。

(2):このカードが除外されたターンのエンドフェイズに発動できる。

このカードを手札に加える。

除外されたターンのエンド時に除外状態から手札に戻せるモンスター

同様の効果をもつ《ネメシス・キーストーン》よりもステータスが恵まれており、《闇の誘惑》や「カオス」「ビーステッド」の召喚条件に利用できます。

蘇生時の耐性付与もそこそこ使いやすく狙う価値があります。

1枚挿しておくだけでコストを軽減し続けられる隠れた良カードといえますね。

6.《原石竜アナザー・ベリル》

星4/地属性/ドラゴン族/攻1600/守 0

このカード名の(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードが召喚した場合に発動できる。

デッキから「原石」魔法・罠カード1枚を自分フィールドにセットする。

(2):このカードをリリースして発動できる。

デッキから通常モンスター1体を墓地へ送る。

(3):自分スタンバイフェイズに、自分フィールドか墓地に通常モンスターが存在する場合に発動できる。

墓地のこのカードを手札に加える。

自分フィールド・墓地に通常モンスターが存在する場合、スタンバイフェイズに自己サルベージできるモンスター

通常モンスターサポートとして質が高いだけでなく、恒久的な手札コスト要員としても優秀。

《竜の霊廟》1枚から準備し、次ターンから《キラー・スネーク》のような動きができます。

「春化精」のように特定の手札コストを要求してくるデッキであれば、毎ターンノーコストで自己サルベージできる強みが活きてきます。

7.《ジョーカーズ・ナイト》

星5/光属性/戦士族/攻2000/守1400

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):デッキから「クィーンズ・ナイト」「ジャックス・ナイト」「キングス・ナイト」の内1体を墓地へ送って発動できる。

このカードを手札から特殊召喚する。

この効果で特殊召喚したこのカードはエンドフェイズまで、墓地へ送ったモンスターと同名カードとして扱う。

(2):自分・相手のエンドフェイズに、このカード以外の自分の墓地の戦士族・光属性モンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターをデッキに戻し、墓地のこのカードを手札に加える。

お互いのエンドフェイズ時に光属性・戦士族1体を墓地⇒デッキへ戻し、自己サルベージできるモンスター

他のジョーカーズカードよりもモンスターである分、幾分か使いやすくコンパクトに収まります。

戻すカードはEXデッキのカードでもよく、「希望皇ホープ」や「エクソシスター」「テラナイト」「聖騎士」なども該当します。

サルベージのタイミングが往復2回あるのが特徴で、相手ターン中に手札コストを払うカードと組み合わせると効果的。

むしろデッキに戻すカードの方が足りなくなって回収できなくなる心配の方があります。

8.《暗黒界の龍神 グラファ》

星8/闇属性/悪魔族/攻2700/守1800

(1):このカードは「暗黒界の龍神 グラファ」以外の自分フィールドの「暗黒界」モンスター1体を持ち主の手札に戻し、墓地から特殊召喚できる。

(2):このカードが効果で手札から墓地へ捨てられた場合、相手フィールドのカード1枚を対象として発動する。

その相手のカードを破壊する。

相手の効果で捨てられた場合、さらに相手の手札をランダムに1枚選んで確認する。

それがモンスターだった場合、そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚できる。

同名以外の「暗黒界」モンスター1体を手札に戻し、墓地から特殊召喚できるモンスター

レベル7以下の「暗黒界」⇒《暗黒界の魔神王 レイン》⇒《グラファ》の順番で発動していくことで手札2枚を確保しつつ、自己蘇生できます。

効果で手札を捨てるギミックや《怨念の邪悪霊》&《抹殺の邪悪霊》と相性がよく、耐久力のあるデッキ作成に貢献してくれます。

《暗黒界の龍神王 グラファ》の融合素材となって制圧要員にもなれるため、幅広い役割を持たせられます。

【暗黒界】についてはこちらから↓

9.《幻魔皇ラビエル-天界蹂躙拳》

星10/闇属性/悪魔族/攻4000/守4000

このカードは通常召喚できない。

自分フィールドのモンスター3体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードを手札から捨て、自分フィールドの「幻魔皇ラビエル」1体を対象として発動できる。

このターン、そのモンスターの攻撃力は倍になり、相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。

この効果は相手ターンでも発動できる。

(2):このカードが墓地に存在する場合、自分フィールドのモンスター1体をリリースして発動できる。

このカードを手札に加える。

自分フィールドのモンスター1体をリリースして自己サルベージできるカード

ボードアドバンテージを手札へ変換できる効果で、「幻魔」セットから簡単にサーチ可能。

高いレベルを活かして、「ベアルクティ」の手札コストや《十種神鏡陣》、儀式素材に使うのがおすすめ。

リリースギミックの補助としても優秀です。

魔法・罠カードのコスト要員

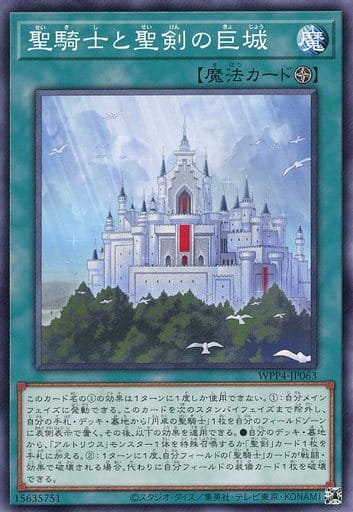

10.《聖騎士と聖剣の巨城》

フィールド魔法

このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分メインフェイズに発動できる。

このカードを次のスタンバイフェイズまで除外し、自分の手札・デッキ・墓地から「円卓の聖騎士」1枚を自分のフィールドゾーンに表側表示で置く。

その後、以下の効果を適用できる。

●自分のデッキ・墓地から、「アルトリウス」モンスター1体を特殊召喚するか「聖剣」カード1枚を手札に加える。

(2):1ターンに1度、自分フィールドの「聖騎士」カードが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに自分フィールドの装備カード1枚を破壊できる。

自身を一時除外し、《円卓の聖騎士》と「アルトリウス」の特殊召喚or「聖剣」カードのサーチ・サルベージができるカード

フィールド魔法の割には変わった挙動をしていますが、ノーコストでコストにできる魔法・罠を2枚も用意できます。

《聖杯の継承》からもサーチ可能で安定感もかなり高め。

《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》や《祈りの女王-コスモクイーン》等のフィールド魔法と絡めるのもよく、様々なデッキタイプと組み合わせられる優れた出張セットです。

11.《ラビリンス・ウォール・シャドウ》

フィールド魔法

(1):元々のレベルが5以上のモンスターを除く、召喚・反転召喚・特殊召喚されたモンスターは、そのターンには攻撃できない。

(2):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。

自分の手札・デッキ・除外状態の「雷魔神-サンガ」「風魔神-ヒューガ」「水魔神-スーガ」のいずれか1体を選び、永続魔法カード扱いで自分の魔法&罠ゾーンに表側表示で置く。

(3):相手バトルフェイズ開始時、相手フィールドの攻撃力1600未満のモンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターを破壊する。

手札・デッキ・除外状態の「三魔神」1体を永続魔法扱いで配置できるカード

地味に①③で相手の行動を制限でき、2ターンあればEXデッキから2体合体を特殊召喚可能。

《迷宮に潜むシャドウ・グール》でサーチでき6枚体制で使えます。

盤面を増やしていくカードとしては脅威度の高いタイプになるので、フィールドに残すと割られやすいのが特徴。

他に守りたい魔法・罠と組み合わせて使うとデコイにすることができるかもしれません。

12.《漆黒の太陽》

永続魔法

このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分フィールドの表側表示モンスターが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。

そのモンスターの元々の攻撃力の合計分だけ自分のLPを回復する。

(2):自分の墓地からモンスターが表側表示で特殊召喚された場合、その内の1体を対象として発動できる。

そのモンスターの攻撃力は1000アップする。

(3):魔法・罠カードが自分の手札から自分の墓地へ捨てられた場合、その内の1枚を対象として発動できる。

そのカードを手札に加える。

自分の手札から魔法・罠カードが墓地に送られた場合、そのうち1枚をサルベージできるカード

回復とパンプアップも使いやすく、単なるコスト軽減に留まらない使い方が模索できます。

墓地に送られると発動できる《妖刀竹光》・《トイポット》《魔術師の再演》のようなカードと組み合わせるとさらにアドバンテージが増えていきます。

ただし、サーチ手段が乏しくデッキの軸として使うのは少し難しい。

使うのであれば補助的に使用するか、ドロー効率を高めるように工夫したいところ。

効果自体はかなり有用なので寄せる価値は十分あります。

13.《クリムゾン・ヘルガイア》

このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分メインフェイズに発動できる。

「クリムゾン・ヘルガイア」を除く、「レッド・デーモンズ・ドラゴン」またはそのカード名が記されたカード1枚を自分のデッキ・墓地から手札に加える。

(2):自分の「レッド・デーモンズ・ドラゴン」の攻撃宣言時に発動できる。

相手フィールドのモンスターを全て裏側守備表示にする。

(3):フィールドのモンスターが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。

自分の墓地から「レッド・デーモンズ・ドラゴン」1体を特殊召喚する。

毎ターン同名以外の「レッド・デーモンズ・ドラゴン」関連のカードをサーチ・サルベージできるカード

フィールドのモンスターが戦闘・効果破壊された場合には《レッド・デーモンズ・ドラゴン》を蘇生できます。

《ヴィジョン・リゾネーター》によってサーチ可能で、悪魔族・シンクロ系統・セルフブレイクとシナジーさせると使いやすい。

上手く機能させれば+2枚以上のアドバンテージを約束してくれます。

《デモンズ・ゴーレム》や《スクリーン・オブ・レッド》など単体でも優秀なカードをサーチできて無理のない構築にできます。

《地縛神スカーレッド・ノヴァ》を複数枚採用しておくことで、《地縛戒隷 ジオクラーケン》を経由しフィールド魔法にアクセスすることもできます。

種類が豊富なので《幻妖のフルドラ》や《召喚獣メルカバー》と組み合わせるのもいいかも。

14.《トイ・ボックス》

永続魔法

(1):1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。

●元々のカード名に「トイ」を含む、自身を魔法カード扱いで手札から魔法&罠ゾーンにセットできる効果を持つモンスターを自分の手札・デッキ・モンスターゾーン(表側表示)・墓地から2体まで選び、魔法カード扱いで自分の魔法&罠ゾーンにセットする。

●自分の魔法&罠ゾーンのカードを2枚まで破壊する。

(2):1ターンに1度、相手モンスターの攻撃宣言時、自分フィールドの裏側表示カード1枚を墓地へ送って発動できる。

その相手モンスターを破壊する。

「トイ」モンスターを手札・デッキ・墓地から魔法カード扱いでセットできるカード

毎ターン2枚ものボードアドバンテージを稼ぎだし、「トイ」モンスターたちの効果も優秀。

《トイ・ソルジャー》からサーチできて、光属性レベル4とのシナジーも持たせられます。

魔法・罠ゾーンのカードをコストとして要求する「白き森」や《黄金卿エルドリッチ》《希望皇アストラル・ホープ》など幅広いオリジナルデッキでの活躍が見込めます。

15.《粛声なる祝福》

永続魔法

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):「粛声なる祝福」以外の自分の墓地・除外状態の「粛声」カード1枚を対象として発動できる。

そのカードを手札に加える。

(2):儀式モンスター以外のモンスターが表側表示で召喚・特殊召喚された場合に発動できる。

レベルの合計が儀式召喚するモンスターのレベル以上になるように、自分の手札・フィールドのモンスターをリリースし、手札から戦士族・ドラゴン族で光属性の儀式モンスター1体を儀式召喚する。

この効果で特殊召喚したモンスターは戦闘では破壊されない。

同名以外の「粛声」カードを墓地・除外状態から回収できるカード

《粛声の祈り手ロー》や《粛声なる結界》によって簡単にデッキからサーチできるため非常に使いやすい。

そもそも【粛声】のカードパワーが高いのでデッキの軸としても据えやすいです。

類似のサイクル系のカードと比較すると汎用性で劣る分、除外コストに使ってもよいのが差別化しやすいポイントになります。

16.《転生炎獣の意志》

このカード名の(1)(2)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。

(1):自分メインフェイズに発動できる。

自分の手札・墓地から「サラマングレイト」モンスター1体を選んで特殊召喚する。

(2):魔法&罠ゾーンの表側表示のこのカードを墓地へ送り、自身と同名のモンスターを素材としてリンク召喚した自分フィールドの「サラマングレイト」リンクモンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターのリンクマーカーの数まで、自分の手札・墓地から「サラマングレイト」モンスターを選んで守備表示で特殊召喚する。

毎ターン、手札・墓地の「サラマングレイト」1体を特殊召喚できるカード

この手の永続蘇生カードにしては珍しく、一切のデメリットがない優れた1枚。

リンクモンスターも蘇生でき、転生リンク召喚のサポートも容易。

直接的なサーチ手段には恵まれていないものの、サルベージ手段は豊富でサイクルに長けています。

《賜炎の咎姫》を使うデッキはこのカードもうまく使えると思います。

《転生炎獣ウルヴィー》や《転生炎獣ファルコ》を採用して試してみてください。

17.《魅惑の舞》

永続魔法

このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できず、このカード名の(3)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードの発動時の効果処理として、デッキから「魅惑の女王」モンスター1体か「魅惑の宮殿」1枚を手札に加える事ができる。

(2):自分フィールドの「魅惑の女王」モンスターの攻撃力は、自身の効果で装備しているモンスターの攻撃力分アップする。

(3):自分フィールドの他の魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。

自分の墓地から「魅惑の女王」モンスターを可能な限り特殊召喚する(同名カードは1枚まで)。

自分フィールドの他の魔法・罠1枚を墓地へ送り、墓地の「魅惑の女王」を可能な限り特殊召喚できるカード

現在「魅惑の女王」は5種類おり、最大で5体の蘇生ができるスーパーカードになっています。

《ソウル・チャージ》(禁止カード)に匹敵しており、低コストかつ毎ターン蘇生可能という点ではこちらの方が勝っている点すらあります。

マイナーテーマのサポートカードとして見るには侮れず、リンク素材の確保やアドバンス召喚のリリース素材、連続シンクロ等の幅広い選択肢があります。

また、墓地のモンスターを何でも装備できる《混沌なる魅惑の女王》はコンボの汎用性が非常に高く、多くのオリジナルデッキで活躍できるセットといえます。

18.《王の棺》

永続魔法

このカード名の(2)の効果は1ターンに4度まで使用できる。

(1):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、自分フィールドの「ホルス」モンスターは、自身を対象としないカードの効果では破壊されない。

(2):手札を1枚墓地へ送って発動できる。

デッキから「ホルス」モンスター1体を墓地へ送る。

(3):1ターンに1度、自分の「ホルス」モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。

その相手モンスターを墓地へ送る。

単体パワーの高い「ホルス」を自己蘇生させるためのキーカード

《イムセティ》《ケベンセヌフ》《ドゥムアテフ》《ハーピ》の4体が蘇生可能で、それぞれがリソース差をつける効果を備えているため、コンボまでの下準備に適任です。

トーナメントシーンでも使用されているためカードパワーが高く、そもそも「ホルス」だけで勝ててしまうゲームもあるかもしれませんが、必ず覚えておきたいセットです。

19.《再生の海》

このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分の墓地の攻撃力1000以下の水属性モンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターを特殊召喚する。

この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに破壊される。

毎ターン、ATK1000以下の水属性モンスター1体を蘇生できるカード

固有のサーチ手段がない分、汎用性はかなり高め。

対応するモンスターは300種類ほどあり、何でも《黄泉ガエル》化します。

《時械神ザフィオン》を何度も蘇生してドローしたり、《ドラゴンメイド・ラドリー》で墓地肥やししたりと使い方は様々。

《リチュア・アビス》も対応しており、後述する《リチュアの儀水鏡》とも相性抜群。

20.《スローン・オブ・デーモンズ》

このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):レベルの合計が儀式召喚するモンスターのレベル以上になるように、自分の手札・フィールドのモンスターをリリースし、自分の手札・EXデッキ(表側)・墓地・除外状態の「デーモン」儀式モンスター1体を儀式召喚する。

(2):自分・相手のスタンバイフェイズに、自分のEXデッキに表側の「デス・エンペラー・デーモン」が存在する場合に発動できる。

墓地・除外状態のこのカードを手札に加える。

EXデッキに《デス・エンペラー・デーモン》が存在する場合、墓地・除外状態から回収できるカード

除外されても問題なく機能するのは他の自己サルベージ可能なカードにはない明確な利点。

《デス・エンペラー・デーモン》も比較的使いやすく、リソース循環系のデッキでは無限コストとして十分採用圏内となります。

オリジナルデッキで「ウィッチクラフト」と共に使うと魔法カードの枯渇に悩まされることがなくなります。

他には《小天使テルス》や《零式魔導粉砕機》などマイナーなカードを使いたい場合にも。

21.《フェニックス・ギア・ブレード》

装備魔法

戦士族モンスターか炎属性モンスターにのみ装備可能。

このカード名の(3)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):装備モンスターの攻撃力は300アップする。

(2):装備モンスターが攻撃したダメージステップ終了時、このカードを墓地へ送って発動できる。

このバトルフェイズ中、自分の戦士族モンスター及び炎属性モンスターはそれぞれ2回攻撃できる。

(3):このカードがモンスターの効果を発動するために、墓地へ送られた場合または除外された場合に発動できる。

このカードを手札に加える。

モンスター効果の発動コストとして墓地に送られたor除外された場合、自己サルベージできるカード

②の連続攻撃も強力なのですが、全く関係ないデッキでコスト役に回すのも中々強力な1枚。

《召喚僧サモンプリースト》や《大邪神レシェフ》など魔法カードをコストとして要求するモンスターのサポートとしておすすめ。

普通に《I:Pマスカレーナ》⇒《トロイメア・ユニコーン》等でも使えるので活躍できる場が広いです。

油断したところで《賜炎の咎姫》をリンク召喚して連続パンチするのも面白いかも。

22.《合成獣融合》

速攻魔法

このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):自分・相手のメインフェイズに発動できる。

獣族・悪魔族モンスターのいずれかを含む、自分の手札・フィールドのモンスターを融合素材とし、融合モンスター1体を融合召喚する。

(2):自分メインフェイズにこのカードが墓地に存在し、自分のフィールドか墓地に「有翼幻獣キマイラ」が存在する場合、以下から1つを選択して発動できる。

●このカードを手札に加える。

●このカードを除外し、自分のデッキ・墓地から「幻獣王ガゼル」1体と「バフォメット」1体を特殊召喚する。

《有翼幻獣キマイラ》がフィールド・墓地に存在する場合、自己サルベージできるカード

【キマイラ】のキーカードであり、アクセス手段が豊富な1枚。

悪魔族・獣族・幻想魔族のシナジーを強化させ、デッキとしてのまとまりを高めてくれます。

《魔轟神ソルキウス》や《白銀の城の竜飾灯》などを多用しても手札が減りにくくなります。

また、効果①の融合効果はターン1制限がないので複数枚積んでも腐りにくいのも特徴ですね。

増えたアドバンテージを《ガーディアン・キマイラ》等の融合モンスターへ変換できるのが差別化ポイントです。

23.《ジェムナイト・フュージョン》

通常魔法

(1):自分の手札・フィールドのモンスターを融合素材とし、「ジェムナイト」融合モンスター1体を融合召喚する。

(2):このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地から「ジェムナイト」モンスター1体を除外して発動できる。

このカードを手札に加える。

墓地から「ジェムナイト」モンスターを除外し、自己サルベージできるカード

回収効果にもターン1制限がなく、墓地リソースの限り手札コストを賄えます。

「ジェムナイト」の大幅な強化によってオリジナルデッキ適正もさらに上がりました。

除外した「ジェムナイト」は《ジェムナイト・ファントムルーツ》で戻せばよいので、リソース制限はないも同然です。

24.《リチュアの儀水鏡》

儀式魔法

「リチュア」儀式モンスターの降臨に必要。

(1):レベルの合計が儀式召喚するモンスターと同じになるように、自分の手札・フィールドのモンスターをリリースし、手札から「リチュア」儀式モンスター1体を儀式召喚する。

(2):墓地のこのカードをデッキに戻し、自分の墓地の「リチュア」儀式モンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターを手札に加える。

墓地から自身をデッキへ戻し、「リチュア」儀式モンスター1体をサルベージできるカード

同名ターン1制限がなく、《シャドウ・リチュア》や《儀水鏡の集光》で簡単にサーチ可能。

リソース回復の《イビリチュア・マインドオーガス》も使用できるようになり、長期戦に強いデッキができます。

《リチュアの儀水鏡》自体を安定してサイクルさせたい場合は《オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン》を採用しておくのがおすすめ。

「聖刻」や《オルターガイスト・ドラッグウィリオン》、《サイバー・エンジェル-弁天-》などリリースギミックのカードと組み合わせるとよいでしょう。

25.《無尽機関アルギロ・システム》

通常魔法

このカード名の(1)(2)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。

(1):デッキから「セリオンズ」カード1枚を墓地へ送る。

(2):このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地の「セリオンズ」カード1枚を対象として発動できる。

そのカードとこのカードの内、1枚を手札に加え、もう1枚をデッキの一番下に戻す。

墓地の自身と「セリオンズ」カード1枚を手札・デッキに戻すカード

あまり使われていませんが、出張パーツとして優秀な「セリオンズ」の埋葬手段として使えます。

《円盤闘技場セリオンズ・リング》を回収でき、デッキの持久力を引き上げてくれます。

1枚入れておけば《円盤闘技場セリオンズ・リング》でついでに墓地に送れ、フィールドを経由しないので除外されるリスクも軽減できます。

序盤は効果①の埋葬効果、中盤以降は効果②でサルベージと役割がはっきりしているので、オリジナルデッキでは無駄な1枚になりにくいです。

26.《錬装融合》

このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。

①:自分の手札・フィールドから、「メタルフォーゼ」融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。

②:このカードが墓地に存在する場合に発動できる。

墓地のこのカードをデッキに加えてシャッフルする。

その後、自分はデッキから1枚ドローする。

墓地からデッキに戻すことで1ドローできるカード

「メタルフォーゼ」の共通P効果でデッキから容易にセットでき、フィールドからのコストを賄うのに適任です。

無差別の墓地肥やしや手札コストとしても使いやすく、1枚で様々なコストを軽減してくれます。

デッキの潤滑油として《マジシャンズ・ソウルズ》を採用している場合は重宝するでしょう。

27.《閃刀起動-エンゲージ》

通常魔法

(1):自分のメインモンスターゾーンにモンスターが存在しない場合に発動できる。

デッキから「閃刀起動-エンゲージ」以外の「閃刀」カード1枚を手札に加える。

その後、自分の墓地に魔法カードが3枚以上存在する場合、自分はデッキから1枚ドローできる。

このカード自体にはサイクル性がないものの、+1枚のアドバンテージを生みだしやすいカード

《閃刀姫-カガリ》から最大3回サルベージでき、通常魔法の中では特に取り回ししやすい部類になります。

発動条件や魔法カードの比率など課題はありますが、《祝福の教会-リチューアル・チャーチ》や魔力カウンター系などを軸にするならぜひ候補にしたい1枚です。

28.《誘いのΔ》

このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できず、このカード名の(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードの発動時の効果処理として、デッキからレベル5以上のアンデット族モンスター1体を墓地へ送る事ができる。

(2):フィールドにアンデット族モンスターが存在する場合に発動できる。

自分フィールドに「Δトークン」(アンデット族・闇・星5・攻/守0)1体を特殊召喚する。

(3):このカードが墓地に存在する状態で、モンスターが墓地から手札に加わった場合に発動できる。

このカードを手札に加える。

発動時にレベル5以上のアンデット族1体をデッキから埋葬できるカード

墓地からモンスターがサルベージされた場合、自己サルベージできる効果も持っています。

見落としがちですが、相手がサルベージした場合でも回収できます。

相方としては《黄金卿エルドリッチ》が適任でしょう。

モンスターをサルベージする手段さえ作れればどちらのターンでも自己サルベージが狙えるので、《特異点の悪魔》や《光なき影 ア=バオ・ア・クゥー》など手札消費の激しいカードを使用したい際の候補になれるでしょう。

29.《ブレイク・ザ・シール》

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):以下の効果から1つを選択して発動できる。

●自分のデッキ・墓地から「ブレイク・ザ・シール」1枚を自分フィールドに表側表示で置く。

●このカードを含む自分フィールドの表側表示の「ブレイク・ザ・シール」2枚を墓地へ送って発動できる。

デッキから「封印されし」モンスター1体を手札に加える。

(2):フィールドのこのカードが破壊された場合、手札の「封印されし」モンスターを5体まで相手に見せて発動できる。

その数だけ相手フィールドのカードを手札に戻す。

毎ターン、デッキ・墓地から同名カードを配置できるカード

永続罠で自己増殖できるカードは珍しく、コスト要員として見てもそれなりに優秀。

《マジック・プランター》や《魔導闇商人》などでドローに変換したり、《水月のアデュラリア》でレベル4以下を埋葬したりと細かなコンボで光るカードといえるでしょう。

《封印されしエクゾディア》1枚だけを採用し、効果②で破壊を牽制するといった使い方も面白そうです。

30.《ベアルクティ・クィントチャージ》

(1):1ターンに1度、700LPを払い、以下の効果から1つを選択して発動できる。

●自分の墓地から「ベアルクティ」モンスター1体を選んで手札に加える。

●自分フィールドの「ベアルクティ」モンスター2体をリリースし、そのレベルの差と同じレベルを持つ「ベアルクティ」モンスター1体をEXデッキから召喚条件を無視して特殊召喚する。

(2):自分の「ベアルクティ」Sモンスターが相手の攻撃で破壊された時に発動できる。

相手は自身の手札・フィールド・墓地のカードの合計が7枚になるように持ち主のデッキに戻さなければならない。

700LP払って、墓地の「ベアルクティ」モンスター1体をサルベージできるカード

ライフコストこそありますが、往復2枚分の手札を稼ぎだすのは珍しい。

「ベアルクティ」は展開のクセこそありますが、モンスターはどれも優秀です。

ランク1《竜輝巧-ファフμβ’》からこのカードのサーチまで繋がるので、変わった構築にどうぞ。

まとめ

コスト軽減に使いやすいエコなカードの特集でした。

上手に組み込めば手札が枯渇しないデッキを組むことができます。

ぜひデッキ構築にご活用ください!

-e1698781386334.jpg)

コメント